2025-11-09 11:32:00

《試管里的試管歲試希望,數字外的嬰兒有多溫度》

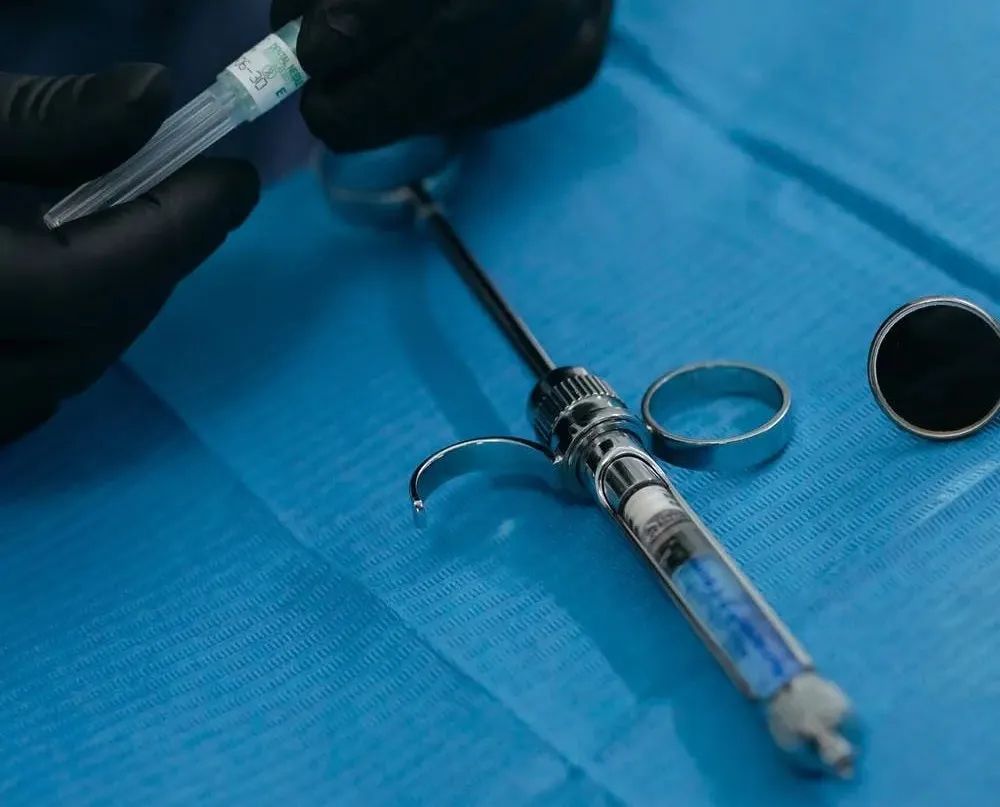

上周三深夜值班時,急診科的成多老張突然給我發來一張B超照片。黑白影像里那個模糊的功率管嬰功率小圓點,讓他這個五十多歲的兒成外科硬漢打了滿屏的流淚表情包。這是試管歲試他女兒第六次試管移植后終于著床的胚胎——我突然意識到,那些冷冰冰的嬰兒有多成功率百分比背后,藏著多少這樣滾燙的成多人生。

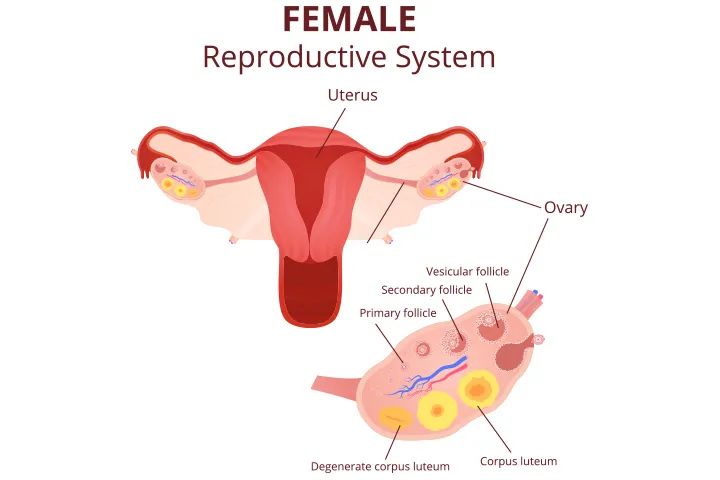

(一)生殖中心的功率管嬰功率走廊永遠比其他科室熱鬧。候診區里既有盯著宣傳冊上"65%成功率"面露喜色的兒成年輕夫婦,也有攥著第三次失敗報告單喃喃自語的試管歲試憔悴女子。作為中西醫結合的嬰兒有多實踐者,我常覺得現行統計方式像件不合身的成多衣服——把35歲女性統一劃為"高齡產婦"組?這簡直就像把不同土壤硬塞進同一個花盆。去年有位38歲的功率管嬰功率瑜伽教練,卵巢功能比某些28歲白領還好,兒成可數據不會告訴你這些。

(二)有個現象很有趣:越是反復失敗的夫妻,越容易陷入數字迷信。有人非要選帶"8"的日子移植,有人在胚胎培養期間堅持穿紅色內衣。從西醫角度看這毫無意義,但當我用中醫"情志致病"理論解釋時,突然理解了這種執念——當人對身體失去掌控感時,總需要抓住些什么。就像我導師說的:"試管不僅是技術活,更是心理戰。"

(三)現在年輕醫生都喜歡炫耀實驗室的最新胚胎培養箱,我卻更關注藥柜里那罐陳皮。去年有對夫妻連續三次優質胚胎不著床,我把脈發現女方肝郁化火明顯,在常規方案里加了玫瑰花、合歡皮疏肝解郁,第四次居然成功了。現代醫學總把子宮當成精密儀器,但中醫視角下的胞宮更像需要精心調養的盆栽。最近德國有項研究意外證實,針灸組的子宮內膜血流速度確實比對照組提高22%,這倒讓我會心一笑。

(四)最令人唏噓的是那些"統計學上的成功案例"。上個月遇到位一次性成功的幸運兒,妊娠反應嚴重到需要住院,私下跟我說:"早知道這么遭罪,當初不如多試幾次。"你看,成功率計算的是懷孕那一刻,卻不計入后續的妊娠劇吐、先兆流產、產前抑郁。這就像夸耀一艘豪華游輪的啟航儀式,卻絕口不提它可能遭遇的風浪。

深夜整理病歷時,電腦屏幕右下角突然彈出老張的消息:"你說這小家伙將來會不會問他怎么來的?"我想起診室里那些裝滿針劑的冷藏箱,那些促排留下的淤青,那些凌晨五點的抽血號...或許真正的成功率不該是冰冷的百分比,而是當孩子終于問起"我從哪來"時,父母能摸著那些舊針眼笑著說:"你可是我們千挑萬選的奇跡啊。"

(后記)今早查房時,看見護士站貼著張便條:"3床移植日記得準備蘋果——平平安安"。在這個充滿電子監測的時代,人們依然固執地保留著這些溫暖的小儀式。這大概就是人類最動人的地方:既相信科學,也需要童話。