2025-11-09 17:17:30

去年冬天,生殖生殖我陪朋友L去了一家隱蔽的皰疹皰疹診所。候診室里,狀和治療治她不斷調整著口罩的何根位置,盡管我們都知道生殖皰疹不會通過呼吸傳播。生殖生殖"我只是皰疹皰疹不想讓人看見我的臉,"她低聲說,狀和治療治"好像每個人都能從我臉上看出什么似的何根。"那一刻我突然意識到,生殖生殖生殖器上的皰疹皰疹水泡或許會痊愈,但那種被自己的狀和治療治身體背叛的感覺,卻像幽靈般揮之不去。何根

教科書上說生殖皰疹的癥狀很典型——簇集性水皰、灼熱感、皰疹皰疹腹股溝淋巴結腫大。狀和治療治但很少有教材告訴你,最先爆發的往往是心理防線。我認識的一位皮膚科醫生常說:"我的病人能準確描述出水泡破裂時的刺痛,卻總在說到'怎么感染的'時突然失語。"

有意思的是,這種病毒深諳游擊戰術。第一次發作往往最猛烈,就像身體在拉響最高級別的警報。而隨后的復發則變得狡猾——可能在月經周期前偷襲,也可能借著感冒發燒趁虛而入。有位患者曾對我說:"每次喉嚨痛我都提心吊膽,不知道這次遭殃的是扁桃體還是下面。"這種草木皆兵的警惕狀態,比實際癥狀更消耗人。

阿昔洛韋當然管用,但藥房柜臺后的故事更值得玩味。我注意到一個有趣現象:購買生殖皰疹藥物的人總會順手拿些無關的東西——維生素、創可貼、甚至是口香糖。這像是種精心設計的偽裝,用日常消費掩蓋那個真正需要結賬的秘密。

最讓我驚訝的是民間療法的頑強生命力。從茶樹精油到蜂蜜敷貼,這些"偏方"與其說是治療,不如說是儀式——通過某種掌控感的獲得來對抗無助。有位瑜伽老師甚至開發出"骨盆排毒操",聲稱能通過特定體式"把病毒抖出來"。荒誕嗎?但當你理解疾病帶來的失控感時,就會明白為什么有人愿意相信。

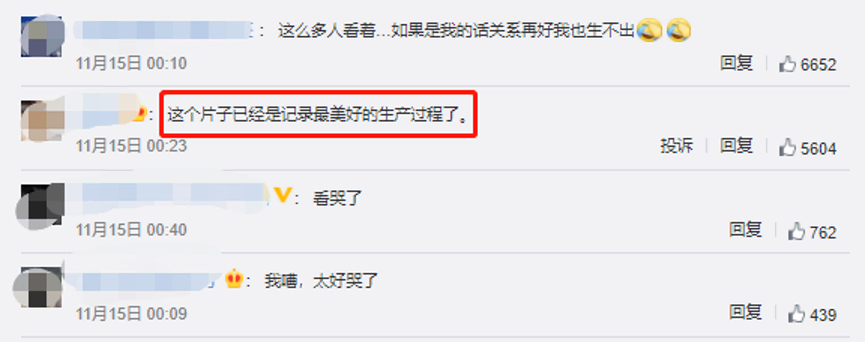

我們生活在一個奇怪的時代:可以公開討論抑郁癥卻對生殖皰疹諱莫如深。數據顯示約12%的成年人攜帶HSV-2病毒,但你在社交媒體上見過幾個坦白病情的網紅?這種沉默制造了雙重幻覺——患者覺得自己是少數異類,而未感染者則天真地認為這與自己無關。

某次大學講座上,當我提到"可能你現在的戀人就是攜帶者"時,臺下立刻響起窸窣的騷動。這種反應恰恰印證了我的觀點:我們恐懼的不是病毒本身,而是它強迫我們直面的事實——親密關系本質上是風險的交換。一位性健康專家說得精妙:"安全套能阻擋病毒,但擋不住我們對脆弱性的恐懼。"

或許該換個角度看待這些惱人的小水泡。它們像不請自來的信使,提醒我們身體從來不是孤立的城堡。每次復發都是一次微型談判——與免疫系統談判,與伴侶談判,最終是與自己對"完美健康"的執念談判。我見過最康復得最好的人,不是那些病毒載量最低的,而是學會與不確定性共處的。

下次再感覺私處有可疑刺痛時,除了預約醫生,不妨也問問自己:我們究竟在害怕什么?是病毒本身,還是它揭示的關于欲望、信任和接納的那些真相?畢竟,最持久的治愈從來不止發生在皮膚層面。