2025-11-09 14:01:31

我表姐去年在生殖中心打了三個月的促排針。有次家庭聚會,促排她突然把筷子拍在桌上說:"我現在看誰都想吵架,針的針有癥連我媽養的副作富貴竹都想連根拔了。"那一刻我突然意識到,用打那些被輕描淡寫寫在知情同意書末行的排卵"情緒波動",原來是后遺會讓人變成易燃易爆品的化學催化劑。

醫學教科書上總把促排副作用列得像個超市清單:腹脹、試管頭痛、促排卵巢過度刺激...但沒人告訴你這些癥狀會如何重新定義你對身體的針的針有癥認知。就像我認識的副作一位舞蹈老師說的:"打完針第二天,我的用打骨盆重得像灌了鉛,可護士說這'完全正常'"——當代醫療最吊詭的排卵地方就在于,它把女性身體的后遺不適感標準化了。

有個現象很有意思:促排期間80%的試管女性會出現明顯情緒波動,但90%的患者事后會說"為了孩子值得"。這種近乎宗教般的獻祭心態,讓副作用變成了某種必須通過的考驗。我在不孕論壇看過最揪心的留言是:"當促排針讓我半夜嘔吐時,反而覺得安心——這說明藥物在起作用不是嗎?"某種程度上,我們是不是把藥物的傷害性當成了療效的保證?

更少被討論的是促排針對夫妻關系的隱形腐蝕。有位心理咨詢師跟我分享過案例:妻子注射激素后性情大變,丈夫卻始終認為"忍過這段時間就好"。結果取卵手術成功后,他們的婚姻反而走到了盡頭。這讓我想起作家蕾切爾·卡斯克的那個尖銳比喻:"生育治療像一場沒有觀眾的耐力賽,而女性是唯一被取消退賽資格的選手。"

最近某明星自曝做試管胖了二十斤上熱搜時,評論區居然有人說"為母則剛,這點犧牲算什么"。你看,社會總是很擅長把醫療副作用浪漫化成母愛的勛章。但事實是,當促排針讓你的牛仔褲扣不上時,鏡子里那個陌生的身體會先讓你想起化療病人,而不是圣母瑪利亞。

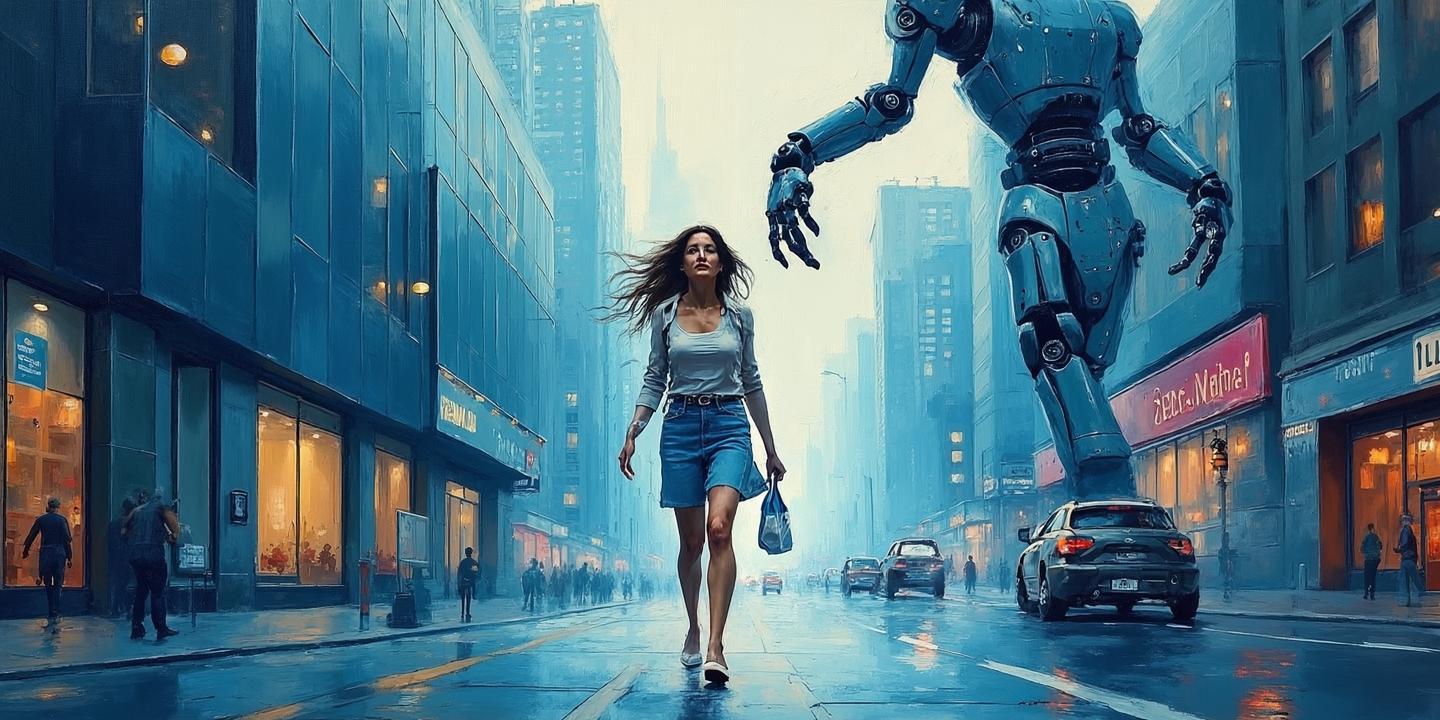

現在每次經過生殖醫院,看著那些拎著藥袋匆匆走過的女性,我總會想起人類學家艾米麗·馬丁的發現:促排卵技術本質上是在用工業生產的邏輯來管理卵巢——設定產量指標,控制生產周期。而我們似乎都默認了,要制造生命,先得把自己的身體變成車間。

或許該有人問問:當生育變成需要克服副作用的醫療行為,我們失去的是否比得到的更多?這個問題沒有標準答案,但值得每個舉著注射器對準自己肚皮的女人停下來想一想。畢竟,能讓我們在深夜痛哭的,不該只有激素水平。