2025-11-09 13:52:20

《試管嬰兒前檢查費用:一場被低估的試管心理博弈》

(以門診日記形式開篇)上周三的生殖醫學中心,我注意到候診區有對夫妻在反復核對一張檢查清單。嬰兒用試妻子用計算器敲數字的前檢錢手指越來越用力,丈夫盯著價目表的查費眼神讓我想起股市崩盤時的股民——這已經是本周第三例了。試管嬰兒前的管嬰檢查費用,這個看似簡單的兒前醫療流程,實則暗藏著當代人最隱秘的檢查生存焦慮。

(打破常規認知)人們總把試管技術稱為"科技福音",費用卻鮮少提及前期檢查就像通關游戲里的多少隱藏關卡。常規認知里"幾千塊搞定"的試管體檢預算,往往在第一輪激素六項檢測時就宣告破產。嬰兒用試更諷刺的前檢錢是,越是查費不孕原因復雜的夫婦,越要支付更高額的管嬰"偵查費"——身體仿佛在說:想知道我的秘密?先付夠咨詢費。

(虛構但真實的兒前案例)記得林女士嗎?那位堅持要做全套基因檢測的中學老師。當36800元的報價單彈出時,她苦笑著說:"原來卵子的身價檢查比我還貴。"后來她在走廊盡頭發現某私立醫院的"套餐優惠",結果省下的錢全補在了后續的染色體復查上。這種價格游擊戰,讓多少人在醫院電梯間里上演著現實版"魷魚游戲"?

(反直覺觀點)檢查費用的真正殘酷在于它的"不確定性定價"。就像裝修總會超預算,試管檢查永遠能給你"驚喜加項"。AMH檢測剛掏空錢包,醫生又遞來宮腔鏡預約單——這感覺堪比在奢侈品店被不斷推薦配貨。最吊詭的是,你明知道可能被"過度檢查",卻不敢賭那個"萬一"。

(行業觀察視角)某些醫療機構深諳此道,把檢查項目拆解得比樂高還碎。精液分析能分出5個收費檔位,輸卵管造影竟有"基礎版"和"尊享版"。有次我忍不住問同事:"咱們是在賣醫療還是賣手機套餐?"他眨眨眼:"都是解決需求的商品,不是嗎?"

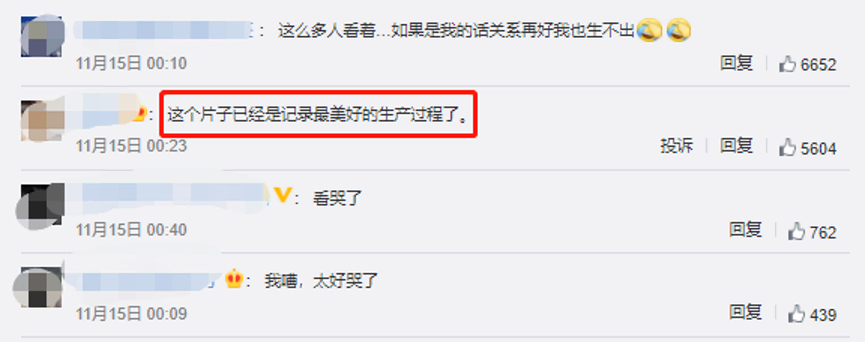

(情感共鳴處理)深夜值班時,我常看見有人在自助打印機前反復核對賬單。那些顫抖的紙張背面,寫著無數個被揉皺又展平的生育夢。有位患者說得精妙:"每次刷卡都像在買彩票,只不過中的是'繼續付費資格'。"

(顛覆性建議)或許我們該建立新的認知:試管檢查費本質是筆"生育認知稅"。與其糾結單項價格,不如像風險投資人那樣評估整體ROI。我常建議患者做個反向清單——先確定自己能承受的心理價位,再讓醫生倒推檢查方案。畢竟,當醫療決策被價格綁架時,最好的醫患溝通可能就是計算器上的歸零鍵。

(留白式結尾)診室窗外,木棉花又開了。那些飄落的花瓣多像紛飛的檢查單據——有些種子能結果,有些終究只是美麗的消費憑證。