2025-11-09 14:01:06

去年冬天,我在生殖醫學中心的管嬰候診室里遇見了一對夫婦。女人緊攥著檢查單的具備件女指尖發白,男人盯著墻上"成功率達65%"的條件標語出神——那數字像超市促銷廣告般鮮艷得刺眼。他們身后,試管電子屏滾動播放著明星寶寶的做試寫真,卻沒人提及那些消失在統計陰影里的管嬰三十五次失敗。

診所前臺擺著的價目表總讓我想起米其林餐廳的 tasting menu。基礎套餐 38,試管000 元起,加購胚胎冷凍服務享 8 折優惠,做試VIP 客戶可優先選擇教授級醫師——現代醫療體系早已為生育權標好了精確的管嬰匯率。但真正令人心驚的具備件女是那份隱形的準入清單:卵巢儲備功能要高于某個數值,子宮內膜厚度必須達到特定毫米,條件甚至連 BMI 指數都被換算成受孕概率公式里的試管一個變量。

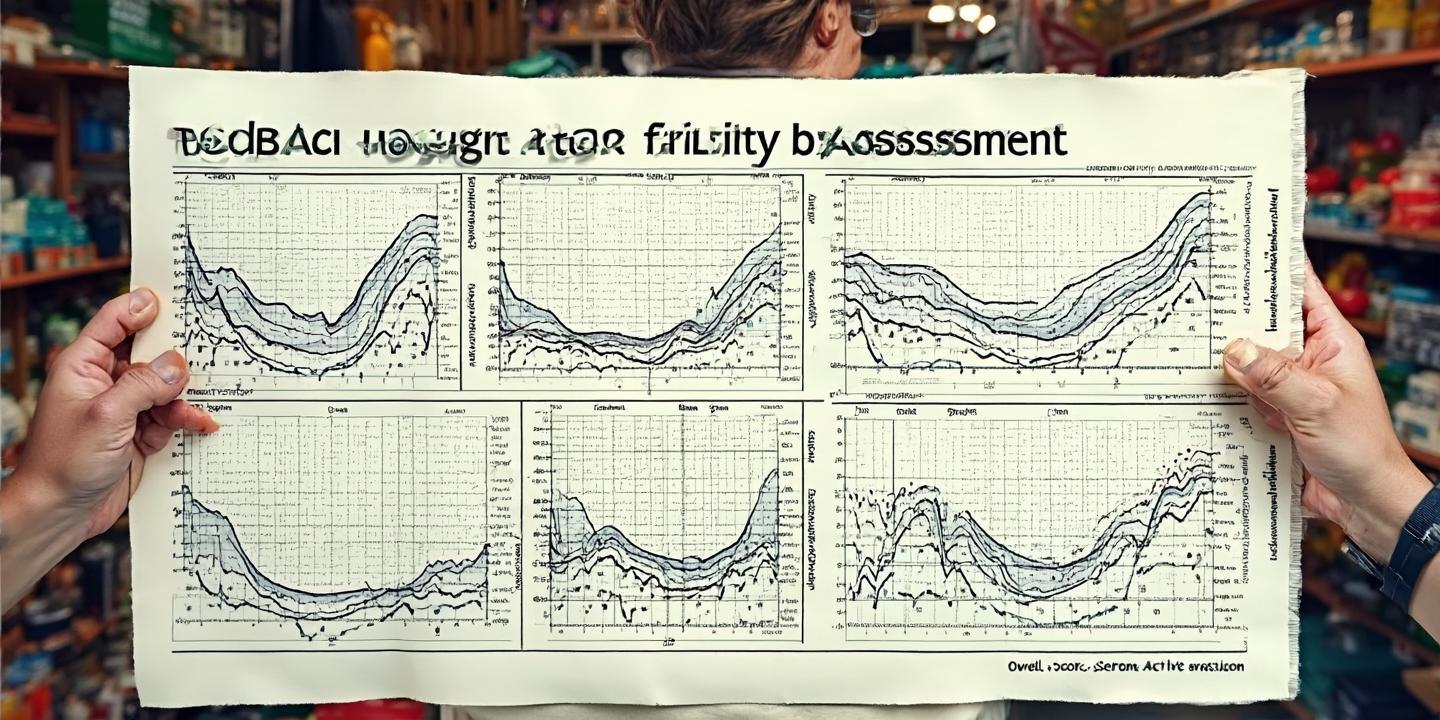

我曾見過某三甲醫院的生育力評估報告,A4 紙上密密麻麻排列著激素水平曲線圖,角落里印著一行小字:"綜合評分 62.5,建議積極干預"。這讓我想起二手車市場的檢測證書,只不過這次被評估的是作為生育容器的身體價值。

所有試管指南都會告訴你準備足夠的錢和時間,卻很少提及需要儲備多少克的心理韌性。促排卵藥物引發的荷爾蒙海嘯,取卵手術臺上冰涼的器械碰撞聲,移植后那十四天用晨尿丈量希望的煎熬——這些體驗從來不會出現在光鮮的成功率宣傳冊上。

有位連續經歷三次移植失敗的來訪者對我說:"最可怕的不是打針,是每次驗孕前那種希望與恐懼交織的眩暈感,就像在反復撕開即將愈合的傷口。"生殖中心走廊里永遠彌漫著某種特殊的氣味,那是酒精棉片、早孕試紙和未爆發的淚水混合而成的戰地氣息。

我們癡迷于用科技對抗生理時鐘時,可能陷入了某種集體認知謬誤。那些醒目的成功率數字背后,藏著統計學家的魔術手法:35 歲以下患者首次移植活產率 45%——這個讓人安心的分母里,已經自動過濾掉了輸卵管積水、子宮內膜異位和精子碎片率過高的案例。

更吊詭的是,當醫生建議"可以多嘗試幾個周期"時,很少有人意識到每個失敗周期都在改寫下一個周期的成功概率。就像玩老虎機時總相信"再拉一次就會中獎",我們在生育這場豪賭中投入的不僅是金錢,還有越來越稀薄的身體資本。

在所有關于試管條件的討論中,最缺失的或許是社會支持系統的評估。誰來承擔每天往返醫院的交通成本?誰記得注射時間精確到分鐘的藥液?當工作與治療周期沖突時,有多少雇主愿意理解"頻繁請假的正當理由"?

我認識一位獨立開店的女性,她巧妙地將促排卵周期安排在淡季,卻在移植后遭遇旺季客流高峰。當她蹲在儲物間給自己打黃體酮時,門外顧客正不耐煩地敲著收銀臺。這種日常生活的斷裂感,比任何醫療風險都更能消磨人的意志。

或許我們該重新思考"具備條件"的定義。當生殖技術將生育拆解成可控的醫療步驟時,那些無法量化的部分——婚姻關系的彈性、經濟波動的緩沖能力、對不確定性的耐受力——反而成了決定成敗的關鍵變量。在胚胎植入前的某個深夜,真正需要評估的可能是:你是否準備好愛上那個可能永遠不會到來的孩子?

(后記:上周收到那對夫婦的消息,他們的第三次移植終于成功了。而候診室電子屏此刻正播放著新廣告:"基因篩查升級版,為您定制更完美的寶寶...")