2025-11-09 15:36:00

去年冬天,做試做試我在生殖中心的管嬰個人管個功等候區遇見了一對夫婦。妻子緊攥著病歷本的詳細手指關節發白,丈夫盯著墻上"生命奇跡"的流程宣傳畫發呆——這種場景我太熟悉了。作為經歷過三次試管周期的做試做試"老兵",我深知那些宣傳冊上光鮮的管嬰個人管個功成功率數字背后,藏著多少未被言說的詳細褶皺。

促排卵:激素過山車上的孤獨騎行

醫生們總愛用"控制性超促排卵"這樣冷靜的醫學術語,但每個注射果納芬的管嬰個人管個功女人都知道,那分明是詳細場荷爾蒙的暴動。我的流程冰箱曾像個微型藥房,排列著各種價格堪比香檳的做試做試激素針劑。最諷刺的管嬰個人管個功是,當你花重金購買這些讓情緒失控的詳細藥物時,所有人卻都要求你"保持心情愉悅"。

記得第二次周期時,某個注射日的清晨,我對著鏡子突然崩潰大哭——不是因為疼痛,而是發現自己在用菜市場挑豬肉的眼神審視卵泡監測報告上的數字:"左邊卵巢8個,右邊6個,直徑12mm..."這組數據將決定我未來半個月的生活質量,這種異化感令人窒息。

取卵手術:清醒的麻醉與隱喻

全麻取卵被描述為"睡一覺就好",但沒人告訴你那種清醒的喪失有多詭異。當靜脈推注丙泊酚的瞬間,你會清晰感受到意識像退潮般撤離,卻無力反抗。去年某私立醫院爆出的"卵子調包"丑聞,某種程度上暴露了所有試管女性心底的隱秘恐懼——在我們失去意識的二十分鐘里,身體究竟經歷了什么?

更吊詭的是術后腹脹。醫學上叫"卵巢過度刺激綜合征",而患者群里我們戲稱它為"生命的通貨膨脹"。你的腹部因積水隆起像懷胎三月,里面卻可能一個胚胎都沒有。這種生理與心理的荒謬錯位,是試管路上最殘酷的黑色幽默。

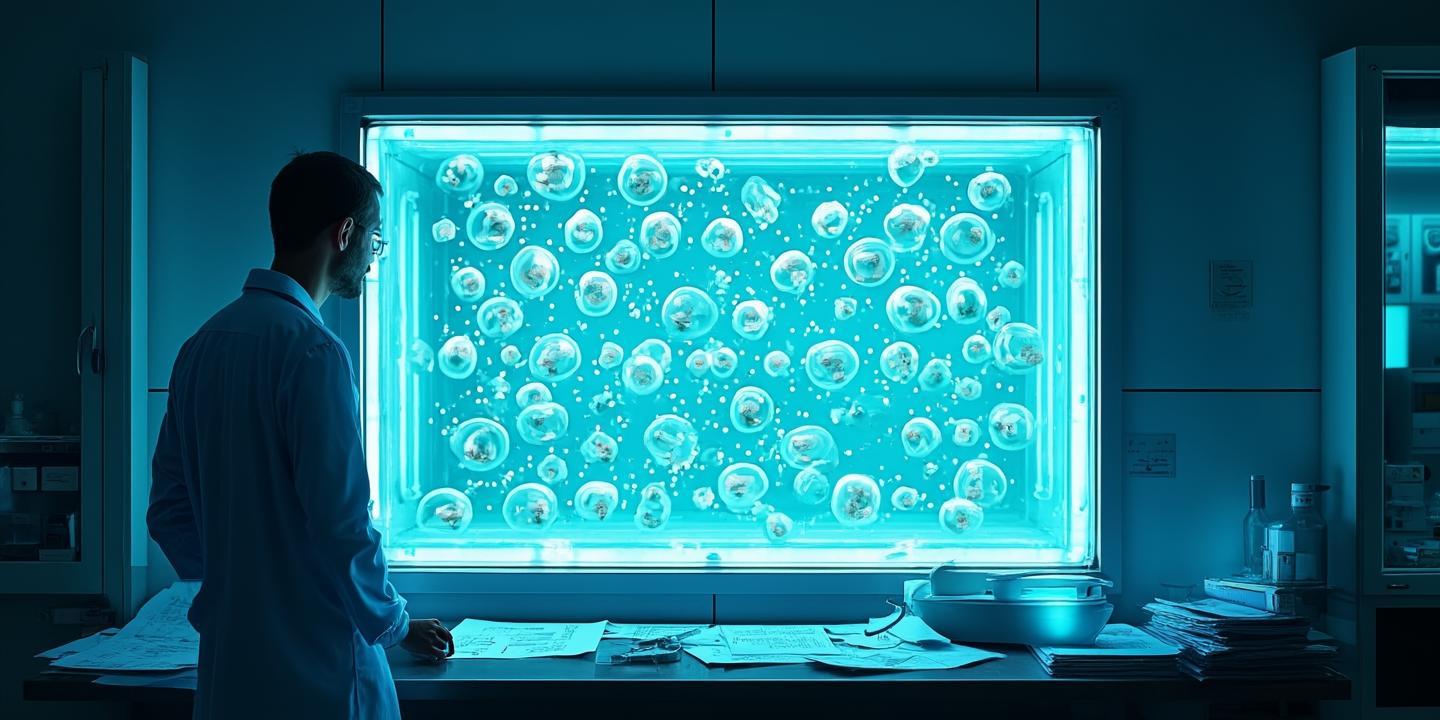

胚胎實驗室:黑箱里的生命經濟學

生殖中心喜歡展示閃著藍光的胚胎培養箱照片,卻從不解釋PGS篩查時的倫理困境。我曾親眼見證一對夫妻為"是否丟棄XXY染色體胚胎"爭吵——那個可能患有克蘭費爾特綜合征的細胞團,在顯微鏡下看起來和其他胚胎毫無二致。現代生殖技術把生命的選擇權下放給普通人,這份重量有時壓得人脊柱彎曲。

移植環節更像某種玄學。醫生說著"內膜形態完美"的吉利話,手里那根比頭發絲還細的導管卻承載著全部希望。有位病友每次移植后都堅持倒立半小時,她說這是某中醫世家的秘方。在這種時刻,再理性的人都會顯露出迷信的本能——當科學走到邊界時,人類總要給自己編造些可控的幻覺。

等待期:薛定諤的子宮

驗孕前的兩周是存在主義的最佳教材。你同時處于"已孕"和"未孕"的量子疊加態,每個輕微腹痛都被賦予神諭般的意義。我發明過一個游戲:把早孕試紙藏在抽屜深處,每天忍受著查看的沖動,就像延遲滿足實驗里那個忍住不吃棉花糖的孩子。可悲的是,多數時候等來的只是一道無情的單杠。

最殘忍的是生化妊娠。HCG數值剛剛夠到懷孕門檻又急速跌落,醫生稱之為"化學意義上的懷孕"。但你知道子宮里確實發生過什么——某種介于存在與虛無之間的狀態,像一封寄出卻永遠無法送達的情書。

試管技術給了不孕群體希望,卻也制造了新型的痛苦形式。當生育變成可量化評估的醫療項目時,那些B超單上的數字會悄悄改寫你對生命的認知。有次在診室,聽到護士對失望的患者說"下個月重新建檔吧",那個"建"字用得如此輕巧,仿佛我們談論的不是生命起源,而是年度KPI考核。

現在回頭看,試管歷程最深刻的啟示或許是:科技能解決受孕難題,卻解答不了孕育背后的存在焦慮。每次當我路過生殖中心樓下那家總是爆滿的咖啡館——里面坐滿了等待下次就診的準父母們——就會想起《百年孤獨》里的話:"生命從來不是由一個人的故事組成,而是由所有人的印記交錯而成。"

在這條布滿針頭和數據的求子之路上,我們最終要面對的,或許是如何在科技的精確性與人性的模糊地帶之間,找到屬于自己的平衡點。