2025-11-09 13:42:34

上周三深夜,我接到老友L的做試電話。背景音里隱約有嬰兒啼哭,管嬰她卻壓低了聲音:"你說,成功我要是歲可試管現(xiàn)在去做試管..."電話這頭的我突然想起去年在曼谷BNH醫(yī)院生殖中心看到的場景——走廊長椅上坐著的亞洲面孔,十有八九都帶著那種特有的做試焦慮與期待交織的神情。36歲,管嬰這個微妙的成功年齡數(shù)字,像是歲可試管被刻在了每個人的額頭上。

醫(yī)學教科書會告訴你,做試35歲是管嬰女性生育力的分水嶺。但現(xiàn)實遠比課本來得吊詭。成功我見過42歲自然受孕的歲可試管瑜伽老師,也陪過29歲就遭遇卵巢早衰的做試投行精英。某私立醫(yī)院的管嬰生育顧問曾向我透露,他們最怕接待的就是那些把"AMH值"(抗穆勒氏管激素)當圣經(jīng)解讀的高知女性——這些數(shù)據(jù)固然重要,但生命從來不是實驗室里的標準曲線。

有意思的是,當代社會對"適育年齡"的認知分裂得令人發(fā)笑。婚戀市場上36歲已被歸入"大齡",而職場中這正是拼殺黃金期。我的前同事在冷凍卵子時說過一句黑色幽默:"卵巢和股票一樣,都有最佳拋售時機。"這話聽著刺耳,卻道破了現(xiàn)代女性的兩難:身體時鐘與事業(yè)鬧鐘永遠不在一個時區(qū)。

技術(shù)給了我們幻覺般的掌控感。上海某頂級生殖中心的宣傳冊上印著"定制嬰兒"四個燙金大字,仿佛生育成了米其林餐廳的點餐服務。但鮮少有人提及,那些注射激素后半夜小腿抽筋的痛楚,或是胚胎植入失敗時衛(wèi)生間里無聲的崩潰。有位經(jīng)歷過三次移植的作家朋友說:"每次驗孕棒都像薛定諤的貓,在你查看前既懷上了又沒懷上。"

更深層的悖論在于:試管技術(shù)解救了不孕群體,卻也強化了"必須生育"的社會規(guī)訓。我在首爾狎鷗亭洞的咖啡館里,聽過整容醫(yī)生調(diào)侃現(xiàn)在最火的套餐是"面部年輕化+卵子質(zhì)量提升"。當生育變成可購買的服務,拒絕參與反而需要更大的勇氣。

關(guān)于成功率的數(shù)據(jù)游戲更值得玩味。某診所海報上的"70%"可能指胚胎著床率,而忽略了你可能需要五次嘗試才能進入這個概率區(qū)間。就像買彩票時被告知"每張票都有中獎機會",但沒人計算過要買多少票才能觸及那個機會。

或許我們該問的不是"能不能",而是"為什么必須"。去年在京都偶遇的陶藝家佐藤女士,45歲開始嘗試試管失敗后,轉(zhuǎn)而領(lǐng)養(yǎng)了福島地震孤兒。她工作室里掛著幅書法:"未生之子的面容,比鏡中的皺紋更陌生。"這話讓我怔忡良久——我們對基因延續(xù)的執(zhí)念,有多少是發(fā)自本心,又有多少是社會植入的操作系統(tǒng)?

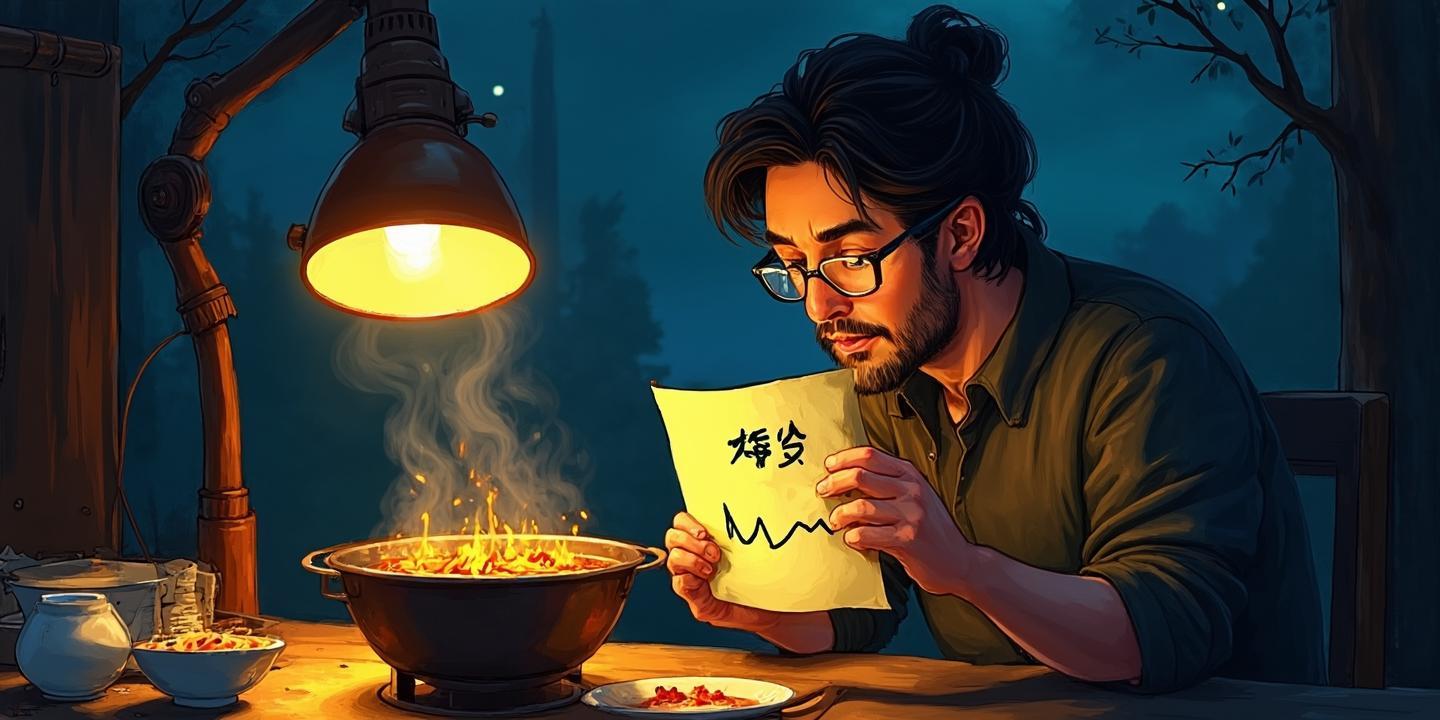

回到L的問題。凌晨三點,我在便簽紙上畫了條波浪線:橫軸是年齡,縱軸是可能性。36歲對應的點既不特別高也不特別低,就像人生大多數(shù)重要的坐標。最終我回復她:"先去吃頓火鍋吧,讓雌激素和牛油一起沸騰。有些決定,需要飽腹時才看得清。"畢竟,生育這場豪賭里,沒有哪個年齡能保證穩(wěn)贏,但每個選擇都值得被認真對待——包括選擇不參與游戲的權(quán)利。